Chegamos domingo de uma viagem aos EUA que para Hebe deveria se concluir apenas no dia 28 de março e para Martha no dia 11 de abril. Foi interrompida em função da expansão da pandemia do COVID-19. Fazemos aqui um relato dessa experiência.

Viajamos como convidadas do Departamento de História da Georgetown University, uma universidade católica em Washington DC, para uma série de atividades como Distingished Visiting Scholars, um novo programa da reitoria da instituição para trazer até 4 visitantes de várias áreas por ano, no primeiro semestre de implementação.

Hebe chegou primeiro, em 15 de fevereiro, em Nova York, para realizar pesquisas nos arquivos da Columbia University e uma palestra no Brazil Program da Universidade de Harvard, em Cambridge, para onde se deslocou de NY de avião até o aeroporto de Boston. Para ela, foi uma experiência fascinante consultar as anotações de Frank Tannembaum para a redação de Slave and Citizen (1947) para o paper que espera apresentar em setembro no colóquio da AHILA em Paris. Em Cambridge, além da estimulante discussão no Brazil Seminar com Sidney Chalhoub, foi carinhosamente recebida em um jantar na casa de Henry Louis Gates e Marial Iglesias, onde assistiu depois o debate que marcaria a virada das primárias do Partido Democrata americano. Outra experiência memorável. Após uma semana em NY, foi de trem para Washington, onde a esperava o nosso anfitrião na Georgetown University, Bryan McCann, e instalou-se na simpática townhouse onde ficaríamos hospedadas.

Os primeiros 15 dias da viagem correram na maior tranquilidade: metro, trem, aviões dentro do país, eventos em auditórios cheios, etc. O maior assunto em todas as rodas que frequentou foram justamente as primárias do Partido Democrata. Ninguém falava muito do Corona Virus, apesar das notícias internacionais assustadoras e do ainda mais assustador descompasso de informações em relação ao número de casos nos EUA, fruto da atitude negacionista da atual administração do governo federal americano. A partir de final de fevereiro, porém, quando Martha chegou logo depois do Carnaval, instituições e empresas começaram elas próprias a tomar a iniciativa para prevenção da pandemia.

Apesar dos sustos, apreensões e cuidados, os poucos dias que passamos em Georgetown foram de muito aprendizado. Logo de início, tivemos uma reunião com Paul Gardullo do National Museum of African American History and Culture (NMAAHC), reforçando nossos propósitos comuns de organização de uma exposição transnacional sobre a escravidão atlântica no Brasil e de retomada do projeto de arqueologia aquática do Brig americano Camargo, no Bracuí. Projeto antigo, a recuperação do Camargo poderá dar continuidade à pesquisa da história do tráfico africano e da memória da escravidão no Quilombo do Bracuí, fortalecendo a comunidade e sua luta pela terra.

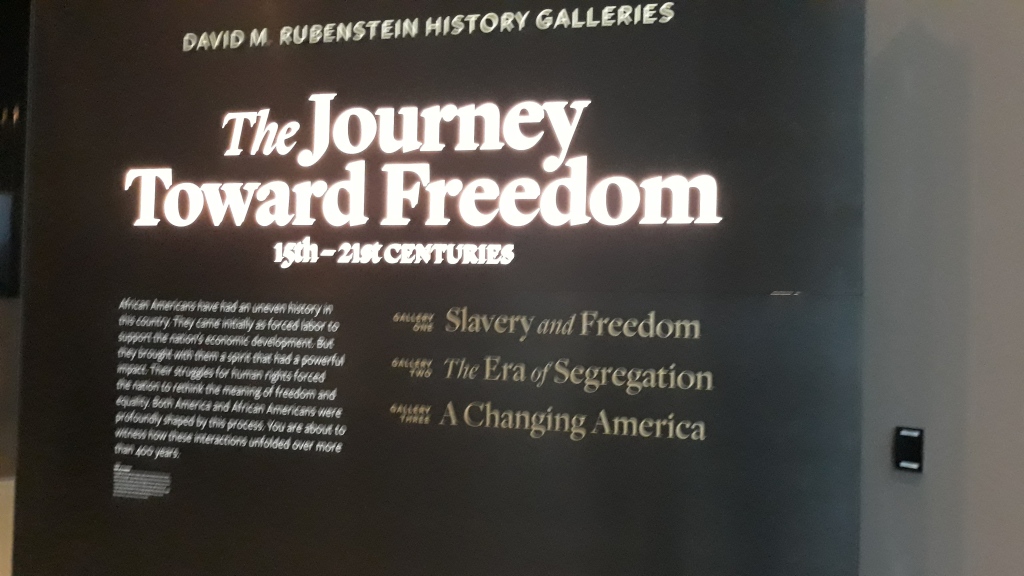

Como já estamos há um tempo envolvidas em projetos expositivos de museus e locais de memória, aproveitamos para rever a impactante narrativa histórica do museu, do passado para o presente, do andar de baixo para o nível superior, que destaca sempre o protagonismo da população negra a despeito das cenas de dor (mais dor e violência que submissão e inferiorização).

No domingo, visitamos outro impactante museu que fazia parte de nossos planos para ampliar os horizontes expositivos sobre histórias de dor: o Museu do Holocausto.

A visita, logo de início, nos fez experimentar a sensação do desconhecido e do perigo, ao entrarmos num elevador grande, cinza e assustador, já acompanhadas de um cartão identificado com algum personagem que viveu o holocausto. A sensação é de empatia e conexão com os que sofreram tanta violência. Judeus, ciganos, socialistas, comunistas, gays, deficientes físicos nos acompanham no circuito estreito e escuro, repleto de fotos, jornais, objetos e muitas histórias de vida – a grande alma do museu. Os sujeitos sociais, suas famílias, namorados, filhos e amigos emergem o tempo todo, em meio à opressão. Uma das salas que nos chamou mais atenção foi exatamente a que trazia fotos de pessoas comuns, vivendo suas vidas em encontros, festas, restaurantes, antes dos imprevistos anos de 1930 (vide foto).

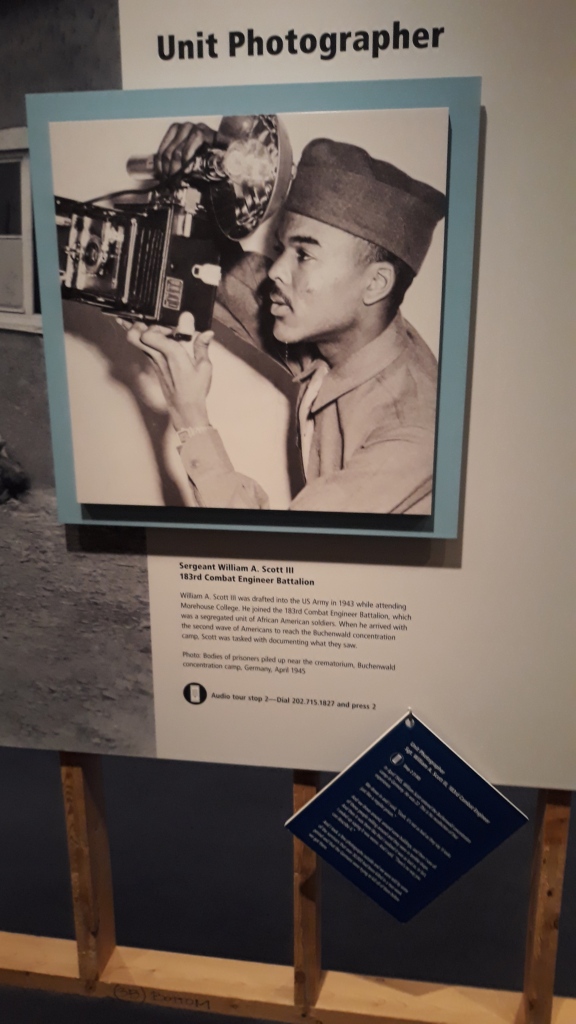

Já muito tínhamos ouvido sobre o Museu do Holocausto em Washington. Talvez por isso, as salas que mais nos surpreenderam eram parte de uma exposição temporária sobre como os americanos lidaram com o nazismo e com os perseguidos pelo regime. Sentiram empatia? Preocuparam-se? Entrariam na guerra por eles? Receberiam os refugiados? Baseadas em pesquisas de opinião da época, as respostas a essas perguntas nos desconcertaram muito, mostrando o quanto a maioria dos americanos estava mais preocupada em se manter fora da guerra. Os simpatizantes do nazismo nos EUA também não eram tão tímidos como imaginávamos e a exposição torna evidentes seus contatos com grupos de direita, como a Ku Klux Klan, que então perseguiam implacavelmente os negros. Em 1933, não foram poucos os linchamentos de homens negros nos EUA, ainda tolerados por grande parte da opinião pública apesar da intensa campanha de denúncias na imprensa negra. A narrativa da exposição sugere que, se não fosse o ataque japonês a Pearl Harbor, os EUA dificilmente teriam entrado na 2ª. Grande Guerra. No final, a ambiguidade e o imprevisível na história, bem como a força da solidariedade humana apesar da intolerância, são reintroduzidos na narrativa em apenas uma imagem: um dos fotógrafos do exército americano que primeiro chegou nos campos de concentração e documentou seus horrores em imagens históricas foi um afro-americano que servia em unidades segregadas. A segregação nas forças armadas dos Estados Unidos só seria abolida depois da guerra. O que ele teria pensado? O quanto sua luta tomou outros rumos quando voltou aos EUA?

No final da primeira semana como afiliadas à Georgetown, os protocolos começaram a mudar rapidamente. Como primeiro sinal, os vidrinhos de álcool gel sumiram das farmácias, para um pouco depois passarem a habitar todos os espaços do campus em recipientes de uso coletivo.

Ainda assim, com muito álcool gel e cuidados, a vida seguia normalmente. A pesquisa que realizaríamos ficaria concentrada na Library of Congress, o imponente prédio bem atrás do Capitólio. E lá fomos nós, na terça feira, 10 de março, ajudadas por Victoria Broadus, que pesquisa os Vissungos coletados pelo folclorista Luiz Heitor (1905-1992) para sua tese de doutorado desenvolvida sob a orientação de Bryan McCann na Georgetown University. O músico e pesquisador Luiz Heitor é pouco conhecido pelos historiadores não ligados à música, mas (como Hebe aprendeu com Martha Abreu e Victoria Broadus) sua carreira de professor de folclore do Instituto Nacional de Música, de diretor da Revista Brasileira de Música, da programação erudita da Hora do Brasil, do DIP, de responsável pele seção de música da Revista Cultura Política e representante do Brasil na Divisão de Música da União Pan Americana em Washington lhe dá muitas credenciais.

Além do mais, Luiz Heitor trabalhou articulado a Alan Lomax, o grande pesquisador e arquivista da Library of Congress sobre música folclórica americana. Foi Lomax quem primeiro gravou os chamados “pais do blues”, como Leadbelly, Jelly Roll Morton e Muddy Waters. Em síntese, no arquivo de Luiz Heitor no Congresso estão arquivados seus documentos e gravações de pesquisas no Ceará, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do material sobre a Divisão de Música da União Pan Americana, principalmente sobre o Brasil e Argentina. Claro que não conseguimos ver tudo, mas o pouco que conseguimos deu um gostinho de queremos voltar. Só para se ter uma ideia, Luiz Heitor fez uma entrevista em 1944 com Antônio Félix Veloso, conhecido como Aprígio do cemitério por conta do ofício de coveiro, um ex-escravizado de Minas Gerais. Conseguimos ouvi-la. Várias vezes. Para nossa emoção, ouvimos registros de uma experiência pessoal com os pais em um navio que traficava cativos (provavelmente no tráfico interno) e trechos de canções que Eduardo das Neves gravou na primeira década do século XX, como a que canta a Mãe Caterina de Pai João e a Canoa Virada, o hino do 13 de maio que ainda circulava em Minas em 1944!!!!

Logo em seguida a esta visita, várias universidades começaram a suspender as aulas presenciais. Georgetown esperou o “spring break” (recesso de aulas por uma semana), mas tomou a decisão de fazer todas as aulas do semestre por meio virtual antes do fim do recesso, na quarta feira, 11 de março. Na quinta, 12, o chefe do departamento de história Bryan McCann (que nos havia convidado) informou que nossa palestra principal (que aconteceria em um auditório maior no final de março) seria antecipada e filmada em studio na terça 17, para ser colocada no site da Universidade – e sugeriu antecipar nossas passagens de volta para o dia 18, quarta feira, com o que concordamos. Sugeriu ainda que visitássemos o National Museum of Native American naquele dia, pois a tendência era que todos fechassem a partir da semana seguinte.

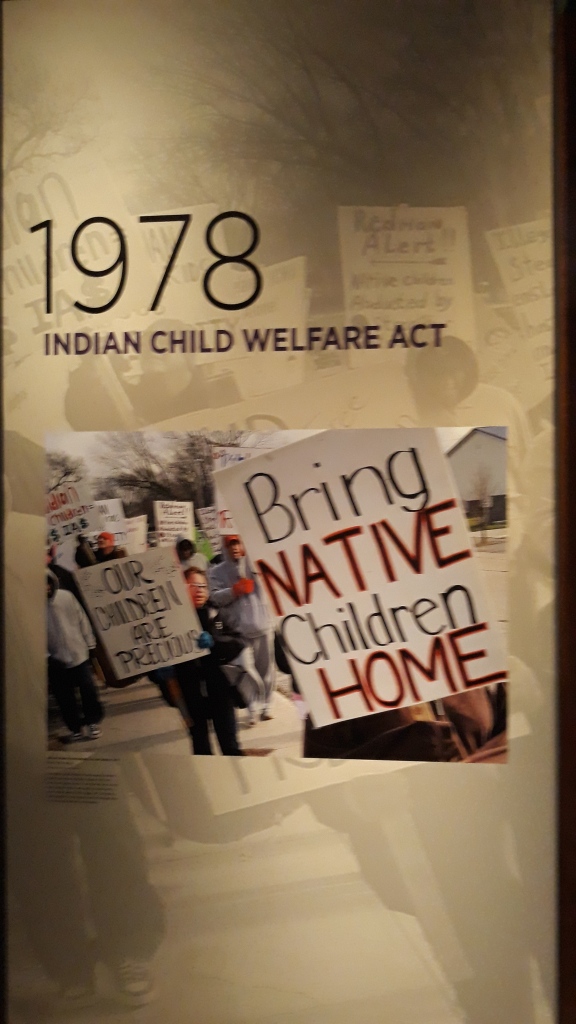

Um dia antes de fecharem todos os museus da cidade, a visita ao Museu sobre os índios americanos talvez tenha sido a melhor surpresa entre os museus que tínhamos planejado visitar. Além do belíssimo e imponente prédio, por dentro e por fora, descobrimos com satisfação que se tratava de um museu de história. Começando pelo alto do 4º. Andar, fomos apresentadas aos índios americanos hoje (Who we are?). A narrativa começa do presente. Os índios existem, são muito diversos e nunca desistiram (“we never gave up’), como está escrito em um dos grandes posters. Com muitas fotos, filmes e músicas, o museu nos faz acompanhar a longa luta dos índios americanos – e não só do atual Estados Unidos. Ainda assim, é a luta dos índios daquele país para legitimar suas identidades e territórios hoje, depois de muitas traições e tratados, o eixo histórico da narrativa. No final do trajeto, saímos convencidas que precisamos mais do que nunca de um museu da história do índio no Brasil. Como insiste tanto Hebe hoje, por que não aproximar a história indígena da afro-brasileira? Eles compartilharam, desde o início, a história da expansão da instituição da escravidão e dos processos de racialização no mundo atlântico. Para nossa alegria, na lojinha do museu, localizamos dois livros sobre essa história partilhada de afroamericanos e seus descendentes com comunidades indígenas. Em um deles ficamos sabendo que o astro da música negra americana, Jimi Hendrix, se orgulhava de ser neto de uma índia.

Na sexta, acordamos decididas a preparar nossa palestra que seria gravada na terça seguinte. Logo depois do almoço, porém, a direção da universidade suspendeu todas as atividades presenciais, mesmo dos funcionários administrativos, e a gravação foi cancelada. Library of Congress, Smithsonian, CEPAL, FMI, Banco Mundial suspenderam qualquer atividade presencial por tempo indeterminado neste mesmo dia. A empresa de publicidade onde trabalha o filho de Hebe em NY colocou todos os funcionários, não apenas nos EUA, para trabalhar remotamente nesta mesma data. Pedimos para mudar novamente nossas passagens, antecipando para sábado 14, e chegamos no domingo, dia 15, ao Rio. Martha voou o último voo da American Airlines para o Brasil. No dia seguinte, a companhia aérea suspendeu quase todos os seus voos internacionais. Nada disso foi iniciativa do atual governo dos EUA, mas de instituições e empresas. Segundo a OMS, é o protocolo correto para evitar o colapso dos sistemas de saúde e tem que ser feito rápido. Estamos fazendo nossos 7 dias de quarentena em casa com trabalho remoto, torcendo para não termos tido contato com o vírus. E, sem dúvida, foi um alívio estar de volta, em casa, mesmo que com o risco de enfrentarmos um problema maior no Brasil.

Não poderíamos encerrar nosso relato, sem descrevermos algumas situações engraçadas, ou melhor, de risos nervosos. Em pleno avanço dos cuidados com a expansão do Corona Virus, álcool gel para todo lado, nos movimentamos na universidade entre os prédios da biblioteca, do departamento, do suporte técnico (o laptop da Hebe foi invadido…) e do refeitório, o que fazer quando surgiam na nossa frente aquelas portas duplas pesadas americanas, quem abriria? Tenta com o pé? Empurra com o corpo e com o bumbum (pull ou push?) Usa a luva? Cada hora uma abre? Os risos eram inevitáveis. Depois descobrimos que havia um botão para cadeirantes que podiam acionar a abertura automática das portas. Bem, aí era possível usar o cotovelo. Mas nem sempre funcionava…

E depois de lavarmos as mãos super bem lavadas nos banheiros, seguindo os protocolos da OMS, como sair deles sem infectar de novo as mãos em outras portas duplas e pesadas…. tudo de novo (maldito frio que exige tantas portas!!). Única solução: dividir o pouco de álcool gel que tínhamos (doação da irmã de Hebe que mora em Washington e tinha bom estoque em casa) e seguir torcendo para nada acontecer.

As situações mais difíceis mesmo eram as surpreendentes escadas. E como há escadas nas colinas de Georgetown. Não podíamos colocar as mãos nos corrimões!!!! E já não temos tanta agilidade. Medo de cair ou infectar as mãos? Muitas dúvidas e desafios. A foto de Martha no inicio de uma escada tirada por Hebe já lá em cima, é uma boa mostra do dilema de duas historiadoras em Georgetown. Mais uma vez agradecemos Bryan McCann e o Departamento de História de Georgetown pelo convite e pela hospitalidade. Outras oportunidades virão, temos certeza!

Passados Presentes

Passados Presentes

Obrigado!

Nossa, que relato emocionante . Estou acordado já passam das 4:00 às o sono não chega. Graças a Deus tudo correu bem. Li toda a matéria . Marta, fizeram aqui na região do agreste se

N me falha a

Memoria ou Sertao, pesquisa de DNA de

Crianças da região. Descobriram que os

Negros são 97% de origem do Quênia , os indios, de uma tribo de 6 mil anos de Bangladesh e os brancos portugueses e holandeses. Achei interessante relatar ! Fiquei feliz em ler matéria tão rica .