O Conversa de Historiadoras desta semana apresenta três textos sobre as especiais Festas que, através das redes sociais, conectaram o espaço, o tempo e os congadeiros em Piedade do Rio Grande, Minas Gerais, no final de maio. Os textos são fruto de uma forte parceria entre duas historiadoras e um historiador – sendo esse também congadeiro. E as fotos são do Paulo Henrique da Silva Ribeiro, também historiador e atual secretário de Cultura de Piedade. Vida longa às festas negras!

OS SONS DE MAIO: FESTAS DE CONGADAS, PANDEMIA E RESISTÊNCIAS NEGRAS EM MINAS GERAIS

Simone de Assis

Francival Araújo de Sousa

Lívia Monteiro

Para quem acompanha, organiza e gosta das festas negras no Brasil, o calendário é concorrido. De janeiro a janeiro, praticamente em todos os meses e por todos os cantos do país, os festejos tomam as ruas das cidades. Devocionais, tradicionais, patrimonializados, disputados e tão diversos que conceitualizá-los foi, por muito tempo, sinônimo de imprecisão. Se, no passado, os batuques foram perseguidos e criminalizados, atualmente, muitas festas negras tornaram-se patrimônios imateriais embora ainda lutem por reconhecimento e valorização.

Em Minas Gerais, as Congadas, Congados ou Reinados coroam os reis e rainhas negros desde o período colonial. Com raízes africanas, especialmente de origem bantu, tornaram-se elos de rememoração no presente das lembranças, dores e resistências da diáspora dos povos escravizados para o Brasil. Intensas e dinâmicas, as festas do Congo – como também são conhecidas – acontecem em praticamente todo estado de Minas e, em função da pandemia do covid-19, muitas celebrações foram canceladas.

Porém, o batido da caixa congadeira-moçambiqueira, com as fitas coloridas e a leveza que impera nos ternos de Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande, campos das vertentes do estado de Minas Gerais, fez a cidade despertar para as alegrias que as festas proporcionam, mesmo com o distanciamento social imposto. O alvorecer no último sábado do mês de maio foi de esperança para quem estava em suas casas, em confinamento há quase três meses. A surpresa proporcionada produziu choro, vídeos nas redes sociais, mensagens de whatsapp e emoções que nenhum texto/imagem/vídeo é capaz de dar conta. Os congadeiros-moçambiqueiros produziram encontros e afirmaram que os sentidos dos afetos estão na possibilidade de mantê-los em nossas memórias e nas lembranças que queremos manter vivas.

Foi pensando nesses encontros, que decidimos escrever coletivamente esse texto. Nossos relatos – apresentados individualmente – tentam narrar as experiências vividas, os olhares distintos e as percepções causadas pela festa da Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande, em plena pandemia do covid-19, a partir dos nossos lugares de fala, como Djamila Ribeiro nos ensina. Reunimos virtualmente nossos esforços para fazer dessa escrita um espaço de diálogo regado a muita emoção. Escrevemos o que vivemos e sentimos.

Tradição congadeira-moçambiqueira: Festa de Maio de 2020 – Piedade do Rio Grande

Simone de Assis é mulher preta, graduada e mestranda em História pela Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.

#FicaEmCasaSePuder, essa é a hashtag que circula no Brasil e no mundo nos últimos meses, desde o grande boom da pandemia do novo coronavírus, covid-19. Ok! As cidades de Minas Gerais, assim como outras, estão tentando cumprir os procedimentos de isolamento social e seguir os parâmetros da Organização Mundial da Saúde, em meio à experiência de muitas crises (sanitárias, econômicas, políticas, sociais, emocionais etc.) que a circunstância, atípica, tem gerado.

Março, abril, maio, há três meses vivemos em quarentena. Sobreviver, essa é a meta. Por isso o cuidado com as práticas de resguardo à saúde. Um respiro profundo. Maio. Estávamos no mês de maio. Tempo que evoca memórias do povo negro. Memórias de abolicionistas como Maria Firmina dos Reis, André Rebouças e muitos outro(a)s que influenciaram para que o marco legal da abolição, 13 de maio de 1888, acontecesse. No cenário cultural e religioso mineiro, ligado às memórias do atlântico negro, maio também evoca os batuques das Congadas. É tempo de festejar. Seria tempo de festejar. Com a pandemia, que sublinha o fosso social do pós-abolição, não há o que festejar. Outro respiro profundo e uma pergunta latente: se o sobreviver aniquila o próprio viver do povo preto, do que adianta ser?

Questionamento visceral. Foi necessário cautela, conectar a força, a sabedoria e a estratégia ancestral dos congadeiros de outrora para encontrar caminhos e repostas. Dessa forma, aquietar as inquietações do tempo presente e, assim, deixar viva a Festa de maio da Congada e Moçambique de Piedade do Rio Grande/MG no ano de 2020. Além do coronavírus, a insegurança e o estranhamento com a presença do novo padre da paróquia, Jorge Wilson. “Abriria, ele, as portas da Igreja?” “Compreenderia a missa afro realizada anualmente no contexto da Festa?” “Seria parceiro da tradição cultural e religiosa?”

Ao completar 92 anos de tradição, a Festa de maio não poderia ficar no esquecimento. Nem na dúvida do que representa perante os espaços reivindicados e conquistados em disputas territoriais anteriores. Foi com o ímpeto dos anciãos, também de maneira responsiva, que os congadeiros-moçambiqueiros se reinventaram para cumprir os ritos do Rosário de 2020. Entre conversas e negociações, o primeiro passo foi conseguir agendar a Missa Afro Moçambiqueira para a noite de sábado, 30 de maio, no santuário da cidade. Uma missa com a presença reduzida dos integrantes do terno e que seria transmitida ao vivo pela página do Facebook, Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Pascom – e rádio Alto Rio Grande FM.

Apesar da missa agendada, a cidade estava triste, pois o festejo da Congada-Moçambique também se dá nas vias públicas, ao som dos tambores e guizos que percorrem as praças, bairros e ruas de toda Piedade/MG. Como eu estava em São João del-Rei/MG, acompanhava atônita às postagens do Facebook do grupo, de amigos pertencentes ao terno, professora(e)s e conhecido(a)s que se conectavam à Festa. Era notório: um lamento pairava no ar. O afeto, que tentava amenizar a situação, se fazia visível nos detalhes alimentados pelas redes sociais, como a postagem de fotografias, vídeos, músicas e memórias das comemorações vivenciadas no passado. Eram pequenas formas de se preencher o vazio.

Sexta-feira, 29 de maio, 23:49h, recebo a informação sigilosa, via WhatsApp, de que congadeiros, em pequeno número de integrantes, fariam uma alvorada às 5h na manhã do dia seguinte. O ato seria registrado por uma live transmitida pela página das redes sociais da paróquia. Vibrei de alegria! A parceria com o novo padre estava totalmente firmada e tudo seria arquivado para evidenciar que os cuidados como utilização de máscaras e distanciamento entre os participantes seriam cumpridos. Mais ainda, a filmagem ao vivo garantiria que a Festa chegasse a todos os cantos do mundo e aplacasse o coração daqueles que não poderiam estar no evento. Para muitos, é o ápice do ano. Por outro lado, o coração gelou de medo pela responsabilidade que os congadeiros escolheram assumir com a alvorada-manifestação no momento pandêmico. Mas entendi que a resistência cidadã de uma tradição de 92 anos não poderia falhar. Ademais, diante da realidade brasileira que a cada dia registra inúmeros casos de racismo, fascismo e apoia a necropolítica, entendi que a alvorada era a resposta da luta antirracista e a afirmação da existência dos congadeiros.

Acordei de madrugada, no momento da alvorada, para acompanhar pelo celular a surpresa e o acontecimento que a Congada faria para a cidade em tempo real. Assim como eu, sei que muitas pessoas da minha rede de amizades gostariam de estar lá, com toda adrenalina que a Festa é e representa. Mas não sendo possível, a tecnologia e mídia nos conectariam no espaço-tempo. Vi e ouvi, por meio da live , Piedade amanhecer ao som dos toques das caixas da Congada. Caminharam com a bandeira e santas (Nossa Senhora do Rosário e das Mercês) até a Igreja. Na porta entoaram o ponto: “seu padre abre a porta, que eu também quero entrar.” O padre lá estava, abriu as portas e os recebeu. Decoração e estamparia afro compunham o altar. Nos bancos da igreja, fotografias e chapéus dos congadeiros ausentes personificavam todos no recinto. Nas pilastras, fotos e banners de pessoas que foram importantes para a história da Festa, como reis, rainhas, princesas e toda corte Conga. Chorei nessa hora e me peguei pensando o quão difícil deve ter sido a deliberação da guarda, com mais de cem participantes, decidir apenas entre umas 15 pessoas para compor e realizar o ato da resistência congadeira-moçambiqueira. Na fé, amor e esperança, os ausentes faziam-se presentes, mas também por seus celulares e computadores que acompanhavam através da live e interagiam no espaço dos chats e comentários. Eu, espectadora devota da Festa, também estive lá através da tela do meu celular.

O ato não foi isolado. Manifestações congadeiras aconteceram em diferentes regiões de Minas Gerais, por todo mês de maio e foram registradas pelas mídias digitais dos respectivos grupos. Acompanhamos algumas delas: Moçambique e Catopé Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, da cidade de São João del-Rei/MG se reuniu no dia 13 de maio; o Congo Camisa Verde, de Ituiutaba/MG realizou sua alvorada no dia 17 de maio e abriu a live do III Seminário da Congada – NEPERE, NEABI Pontal, UFU. Em Cambuquira/MG, lideranças dos ternos Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e da Irmandade Nossa Senhora do Rosário se reuniram na tarde do dia 31 de maio. Num mês em que representantes do governo vigente exaltam símbolos da supremacia branca e tecem críticas ao movimento negro, os batuques das Congadas fizeram ecoar a resistência negra por toda Minas Gerais. #VidasNegrasImportam #ACongadaResiste #NossosPassosVêmDeLonge.

Alvorada Congadeira – Piedade do Rio Grande/MG. Maio de 2020.

Foto: Paulo Henrique da Silva Ribeiro

Breve relato de um Congadeiro e Moçambiqueiro de Nossa Senhora do Rosário/Mercês de Piedade do Rio Grande-MG sobre o ano de 2020

Francival Araújo de Sousa, homem preto. Graduando em História na Universidade Federal de São João del rei (UFSJ).

Falar sobre Congados nos leva a pensar sobre memórias que vêm desde a escravidão colonial. Para mim é algo muito gratificante e importante, mas ao mesmo tempo, difícil. Separar o Francival estudante de História do Francival congadeiro e moçambiqueiro, é algo complicado. Nesse ano de 2020, isso se tornou nítido para mim.

Vejo a movimentação da Congada e me deparei, em especial esse ano, com o poder e a comoção que ela consegue tirar de toda população. Em particular dos indivíduos ligados ao movimento. São estas pessoas que vivem à mercê de um racismo velado e institucionalizado que só têm aquele momento de “protagonismo”. Não digo que ser protagonista seja importante, mas sim ser agente, de fato, de suas histórias. O espaço da festa é aquele em que os congadeiros podem simplesmente tirar suas armaduras e chorar. Uso aqui a palavra chorar pelo fato de negros e negras serem obrigados a demonstrar no dia-a-dia dessa sociedade que são fortes. Este choro é na realidade libertação. Lágrimas de dor, angústia e tristeza, mas simultaneamente lágrimas de alegria, leveza e esperança de que dias melhores virão.

Os piedenses que guardam na memória a alegria da Festa de maio, este ano se depararam com a pandemia, inibindo a festa para controle da proliferação da covid-19. Na lembrança de todos congadeiros e matriarcas antigas, nenhum tem recordação de uma ausência da Festa de maio. Uma festa tão longínqua, quase centenária, que nem uma guerra mundial conseguiu parar. Mas este ano não houve as excursões de entes queridos, que retornam à sua saudosa terra justamente para buscar um elo ancestral e cultural.

Ao som do primeiro foguete na madrugada de sexta é que a ficha cai e também é que a festa “acontece”. Este ano, portanto, foi diferente: sem ensaios aos domingos, sem a busca da lenha para a saudosa fogueira, sem tantas outras tradições importantes. O mês de maio de 2020 doeu. É difícil assimilar todo o caos, e mais complicado entender que não haveria a nossa união, nossa força, os nossos sorrisos na grande comemoração.

O som da caixa no sábado pela manhã trouxe toda a imensidão de sentimentos, no lugar em que dói e dá arrepios ao se escutar o repique. No coração e nos pensamentos tenho lembranças boas e outras nem tanto. Nós, dançarinos, sempre pensamos nas pessoas que no passado sofreram para manter essa tradição viva, cruzando o preconceito, a negação e a demonização de nossa religiosidade.

Este ano tivemos medo e preocupação com a vinda de um novo pároco, até porque é recente a nossa entrada na igreja. Mas resistimos! Dom José Eudes nos abençoou e parabenizou por tudo. Padre Jorge demonstrou que pretende ajudar ainda mais a nossa festa, além de ter exposto falas importantes com a temática racial em suas celebrações.

Quando fazemos nosso cortejo, é hora de cantar e de expor todos os sentimentos que nos alegram e afligem. Este ano, senti um canto calado devido à proteção contra a covid-19. Com isto, veio em minha mente a imagem da escrava Anastácia. Como se fosse para calar a nossa voz. Lembrei também de um relato surpreendente, de um amigo da minha família, sobre a importância da festa como um ato de existência e sobrevivência dos negros e negras de Piedade do Rio Grande. Independentemente do que aconteça, a homenagem sempre deve acontecer. Esse é o único momento em que se une o religioso e o político no município, e nós pretos e pretas, podemos demonstrar tudo aquilo que nos afeta.

O ocorrido de 2020 foi algo atípico, mas surpreendentemente, nós reafirmamos a nossa existência, em meio a todo transtorno que a pandemia vem causando em nosso país, principalmente na comunidade negra. Ver e sentir tudo isso expõe toda a dimensão da Festa de maio de forma direta e, em particular, para todos os que vivem o Congado e o Moçambique. O “estar vivo” significa isso, por mais que tentem nos calar. A congada é algo grande, é ancestral, é resistência.

…

Os ecos da resistência

Lívia Monteiro, mulher branca, doutora em História pela UFF, professora no curso de História da Universidade Federal de Alfenas

Voltei a ouvir o eco. O som da caixa tocada na manhã gelada do último sábado do mês de maio de 2020 ecoou o que meu coração queria ouvir. O som naquele silêncio imposto pela pandemia fez expurgar todos os sentidos dolorosos e difíceis que estamos vivendo. O medo, o distanciamento, o isolamento e as incertezas que a maior crise sanitária, política, econômica e social nos coloca ficaram em suspenso enquanto ouvíamos o som dos instrumentos festivos e as músicas cantadas pelas vozes congadeiras que, mesmo com as máscaras, nos embalaram nas memórias dos territórios negros mineiros ocupados há mais de trezentos anos.

Enquanto a cerração fria, na madrugada com geada e temperatura de 5º, cortava a cidade, outros sentidos da festa foram sendo demarcados. Ao buscar as imagens de Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora do Rosário na igrejinha do Rosário para levá-las ao encontro da imagem de São Benedito, que já estava na matriz, o mito fundante que estrutura uma das narrativas congadeiras-moçambiqueiras em Piedade se refundou. A água benta jogada na porta da igreja pelo pároco também fez lembrar um dos rituais mais antigos da festa e os elementos simbólicos, tão importantes para toda a performance, estiveram presentes. A fogueira não foi acesa online, mas os fogos, que iluminaram a cidade após a missa, demarcaram no céu que a chama da vida continuava acesa.

A força do barulho dos guizos moçambiqueiros entrando na igreja matriz e o batido da caixa nos colocaram em presença e a festa aconteceu na intensidade que deveria ter. Renovadora e triste, a missa Afro, transmitida ao vivo pelo facebook e rádio local, gerou um misto de sentimentos. E, mais uma vez, os protagonistas da festa nos mostraram os caminhos de reinvenção das dores e lutas, em meio a tantas incertezas que o momento presente nos apresenta.

Os chapéus coloridos colocados sobre os bancos da igreja balançaram durante toda a missa e a presença congadeira-moçambiqueira também se fez presente neles. Ver as crianças batendo com as manguaras no chão, para marcar que aquele território também lhes pertence e encarando, com toda seriedade necessária, as câmeras de celulares que os filmava, promoveu mais que esperança, mas a concretude de que o amanhã vai seguir.

Quando a transmissão terminou e os moçambiqueiros não estavam mais online, houve a queima de fogos na porta da igreja, com os capitães cantando “se a morte não me matar, tamborim, se a terra não me comer, tamborim, ai ai ai, tamborim, para o ano eu voltarei, tamborim”. Algo indescritível. Todos os elementos da festa estiveram presentes. Fogo, água, círculos, encruzilhadas, o mito da santa, músicas, passos e as memórias da escravidão e da liberdade, cantadas e reatualizadas no tempo presente.

O controle da festa, do tempo festivo e das narrativas que vão de encontro ao fazer lembrar, mesmo que em apenas um dia, demonstraram que a relação dos congadeiros-moçambiqueiros com o espaço público e sagrado, de tomar as ruas da cidade por 92 anos consecutivos, se manteve presente em 2020.

Ao utilizar as conexões e usos tecnológicos para aproximar, os congadeiros-moçambiqueiros escolheram o que seria visto/divulgado e o que seria secreto/ guardado. O que mais foi mostrado foram as resistências em meio às dores e sofrimentos, pela ausência física de muitos que não estiveram ali, mas que se conectaram via rádio e internet para acompanhar os festejos.

As marcas do passado permanecem, a pandemia escancara ainda mais as desigualdades sociais e raciais, com o racismo brasileiro sendo ainda mais noticiado. Mas, as formas de resistir ganharam novos contornos e a festa aconteceu. Com choros, tristezas, surpresas, emoções, redes sociais, instantâneos e conectados. Nas ausências, nos silêncios e nos distanciamentos, outros sentidos foram produzidos pelos congadeiros-moçambiqueiros.

No mesmo fim de semana da festa em Piedade, os primeiros protestos antirracistas e antifascistas tomaram as ruas dos Estados Unidos, após a morte violenta de George Floyd. Conectados às pautas internacionais, os moçambiqueiros encerraram a Missa Afro cantando músicas entoadas pelos movimentos negros e cantores(as) negras, como o samba enredo da Tuiuti de 2018, questionando “meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”

Como pesquisadora branca da festa há quase dez anos, tive que lidar com o medo do contágio – além de distribuir máscara e álcool em gel – para viver a experiência que transcende esse texto. Em maio de 2018, o Brasil vivia uma greve de caminhoneiros que não impediu a festa de acontecer. Em maio de 2020, uma pandemia também não impediu que a festa ocorresse. A força do Rosário não tem tese/texto/filme/ciência que explique. É apenas sentir a força da resistência, das lembranças e das importantes lutas antirracistas do tempo presente.

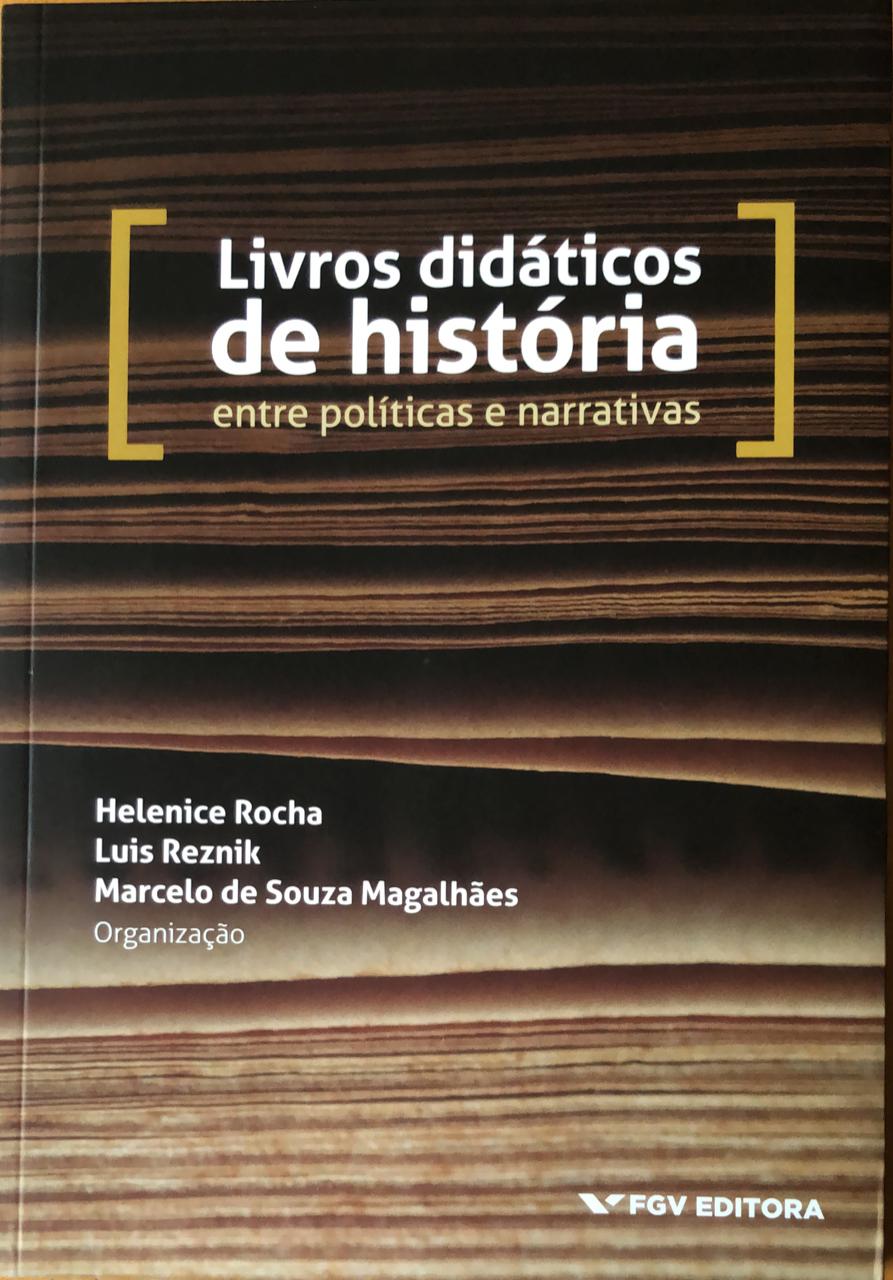

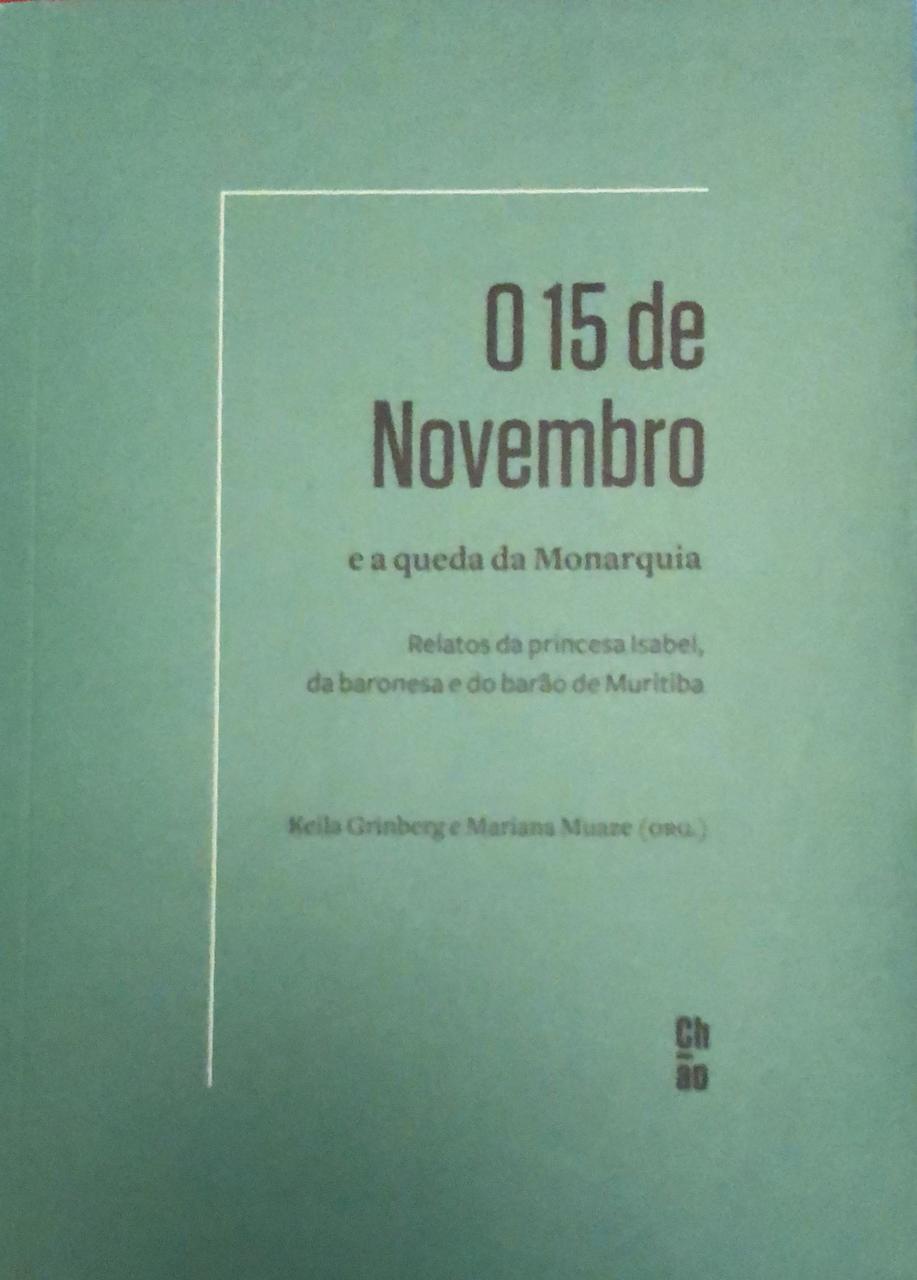

Sobre o tema, recomendamos a leitura do

Sobre o tema, recomendamos a leitura do

Passados Presentes

Passados Presentes