Mwana quer dizer criança no idioma Xona, falado em Moçambique, Zimbábue e Zâmbia. O Xona (grafado algumas vezes como Xhona) pertence ao tronco linguístico banto – origem de diversas línguas africanas que existem ao sul da linha do Equador no continente e que, pela história da travessia atlântica de cativos, marcaram fortemente o Português falado no Brasil. Nosso vínculo com o termo mwana situa-se, mais além do parentesco dos termos banto no vocabulário que usamos, na presença desse universo cultural de matriz africana nos formando como sociedade.

Porém, a Mwana a que me refiro é o nome de uma exposição de fotos, acompanhada por uma série de atividades, vinculada ao Espaço Memória Arte e Sociedade Jessie Jane Vieira de Souza (Espaço JJ), projeto de extensão da Decania do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ. As atividades dessa curadoria Mwana: Infância e Relações Raciais no Brasil e na África estão programadas até o dia 29 de novembro desse ano, mas a exposição no Espaço JJ seguirá até 31 de março de 2018, com chances de mais atividades acontecerem no seu último mês.

Cartaz de divulgação da programação. Arte e design de Fábio Marinho (UFRJ).

O tema central da Mwana, indicado no subtítulo, aparece nas trinta e duas fotos – belíssimos trabalhos generosamente cedidos por Lucas Landau e Stela Caputo – e em atividades com crianças (contação de histórias, oficina de arte, roda de capoeira e samba de roda), além da exibição de filmes com debates, mesas-redondas, oficinas de formação de educadores e apresentações artísticas, quase sempre às quartas-feiras – por isso carinhosamente chamadas de Quartas Pretinhas. Em todos esses momentos, a criança é o centro da discussão, com atenção especial aos temas sensíveis relacionados à expressão e sofrimento do racismo na infância e à problematização das formas de representação da criança negra.

Mwana tem uma dupla origem, como tantas coisas. Por um lado, nasce da pesquisa histórica para elaboração do dossiê de candidatura do Cais do Valongo a patrimônio da humanidade, do qual participei direta e intensamente. Ao lidar com as fontes relacionadas ao tráfico atlântico de africanos escravizados durante o período de funcionamento do cais, entre fins do século XVIII e 1831, constatei o expressivo número de crianças cativas nas embarcações que aportavam na cidade do Rio de Janeiro, num percentual que gira em torno de 30% do total de desembarcados. Não se tratava de uma novidade: o crescimento do número de crianças na demografia do tráfico escravista no século XIX já fora assinalado em trabalhos de historiadores brasileiros e estrangeiros, como Manolo Florentino e Ben Lawrance, e mais recentemente, em trabalho de Marcus Carvalho. Crianças escravizadas recém-chegadas do continente são identificadas em especial nos relatos de viajantes sobre o mercado do Valongo e também se fazem ver ao visitar-se a iconografia de época. Nos restos mortais encontrados no Cemitério de Pretos Novos estão igualmente presentes em grande número. Tudo isso que, a muitos, como a mim, comove profundamente, fortaleceu, na redação do dossiê de candidatura, a tese que apresentou o Cais do Valongo como sítio histórico de caráter sensível – entendimento totalmente aceito pelo Comitê da UNESCO.

Por outro lado, Mwana também nasceu da luminosidade existente nas imagens produzidas por Lucas Landau, jovem e talentoso fotógrafo brasileiro que, ao voltar de sua viagem de trabalho na África do Sul no ano passado, trouxe na bagagem um acervo lindíssimo sobre crianças de Blikkiesdorp, na periferia da Cidade do Cabo, e de uma escola rural na província do Limpopo. E ele decidiu doar essas fotos para quem pudesse pretender usá-las para estudo, o que fez com que chegassem frente aos meus olhos e até as minhas mãos. Nas imagens que trouxe, a brincadeira, o riso e a disposição para a pose frente à máquina fotográfica me conquistaram de pronto. Não eram realidades maquiadas, em diversas fotos se percebe a dureza das circunstâncias – mas, as crianças estavam ali, afirmativamente, encarando a vida. Um enfoque fazendo a diferença dos lugares-comuns de miséria, doença e morte em que sempre situam as crianças negras africanas. Como ele mesmo relata, elas se colocaram para a foto, pautaram seus sorrisos e suas brincadeiras.

Estudantes da Escola Primária St Patrick Mathibela, localizada em Namakgale, Limpopo, zona rural da África do Sul. Foto de Lucas Landau

E Mwana não ficou por aí. A força do olhar das crianças sul-africanas fez lembrar as nossas heranças, o legado intangível dessa energia vital que cruzara o Atlântico dolorosamente e tantas belezas criara por aqui. E, a partir desse fio de contas que entrelaça as histórias, entraram as belíssimas fotos de Stela Caputo, pesquisadora e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tem como sujeitos de seus estudos as crianças de terreiro. As fotografias para ela são instrumentos dessa investigação que trilha há pelo menos uma década. Nas imagens de Stela, a doçura, a pureza e a firmeza do olhar das crianças nos diferentes espaços religiosos de matriz africana no Brasil desafiam o preconceito e o racismo religioso. O grupo de pesquisa Kékéré – que significa pequeno em iorubá – por ela coordenado, fez um vídeo comovente em que aparecem algumas das crianças presentes nas fotos.

Dandara e as folhas. Foto de Stela Caputo

As crianças, visitantes especialmente importantes à Mwana, vem interagindo com as fotografias, escolhem as suas preferidas, enxergam (percebem) situações (“essa aqui está voando” – dizem sobre uma das imagens) e dialogam a partir do que observam na vitrine de objetos artísticos e afro-religiosos que faz parte da exposição, tecendo comentários e observações. Nas rodas de contação de histórias africanas e afro-brasileiras, conhecem personagens que trazem na pele a beleza da cor da noite, com as quais muitas se identificam. Mwana já teve a visita de crianças das duas unidades de Educação Básica da UFRJ: a Escola de Educação Infantil e o Colégio de Aplicação, e espera receber, em visitas guiadas agendadas, outras escolas. E não somente as crianças se encantam.

Por isso, conto uma das muitas histórias da Mwana. Na noite após a montagem, ao sair, encontro duas funcionárias da equipe de limpeza da universidade, duas mulheres negras, tirando fotos – selfies – na exposição. Uma delas, empunhando o celular ao lado de uma das imagens dos meninos africanos que nos trouxe Lucas Landau, sorria e dizia: “parecem meus sobrinhos.” A outra me vê passando e diz, mostrando as fotos das crianças de terreiro de Stela Caputo, falando em tom propositalmente baixo: “adoro isso, é minha religião também.”

Estudantes, funcionários técnicos e professores, não só da UFRJ, circulam pelo Espaço JJ – de dimensões reduzidas, modestas, mas que adora receber. E a programação é diversificada. Já houve sessão de cinema com o documentário Menino 23, seguida por intenso debate. Na semana que vem, terá samba de roda e capoeira com crianças cegas e com baixa visão, trazidas por educadores do Instituto Benjamin Constant. E mais virá. Tudo isso, como bem mostra o cartaz, entrando na roda, na gira da Mwana.

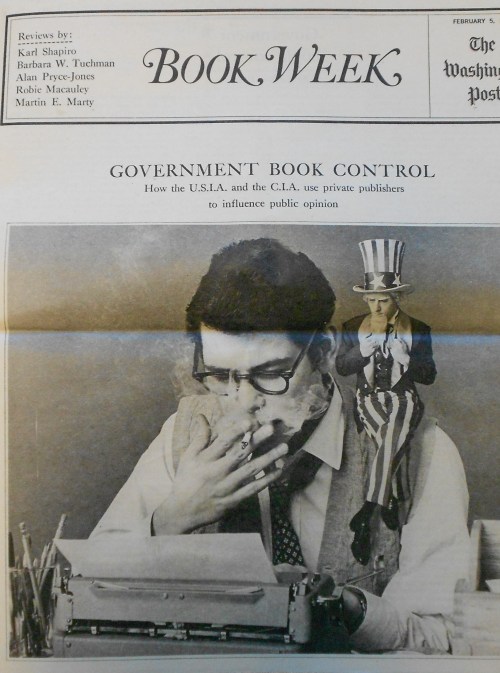

Capa do caderno “Book Week”, do The Washington Post, reproduzida em “Guerra Fria e Política Editorial”.

Capa do caderno “Book Week”, do The Washington Post, reproduzida em “Guerra Fria e Política Editorial”.

Passados Presentes

Passados Presentes