O golpe parlamentar de 17 de abril de 2016, o dia da infâmia, completa um ano. Naquele dia, o show de horrores da câmara dos deputados, comandado pelo hoje condenado Eduardo Cunha, pela primeira vez expôs aos holofotes do mundo a hipocrisia secular e a putrefação ética atual da classe política brasileira. O triste espetáculo não foi suficiente para fazer surgir, no âmbito do poder judiciário ou da opinião pública, alguma iniciativa capaz de impedir a cassação ilegal dos 54 milhões de votos que elegeram a presidente Dilma Rousseff.

Formei-me historiadora em plena luta – vitoriosa – pela redemocratização do país que marcou a década de 1980. Chamada por economistas de “década perdida”, naqueles anos vi nascerem meus três filhos, movimentos sociais ainda fortemente ativos na cena pública, meu primeiro livro e a esperança de que a ainda que tardia implantação do sufrágio universal na experiência política brasileira, com a extensão do direito de voto aos analfabetos, era o condão que faltava para a consolidação de uma institucionalidade democrática no país. A medida me parecia antídoto eficaz para a velha tentação elitista e oligárquica do nosso ordenamento político, uma espécie de ethos estamental estruturante, nascido sob a égide da cultura patrimonialista e da instituição da escravidão. O que aconteceu no Brasil no outono passado abalou essa esperança. A cassação dos 54 milhões de votos que elegeram Dilma Rousseff por uma manobra parlamentar duvidosa, mas sancionada por agentes do judiciário pautados pelos holofotes de empresas de mídia decididas a derrubar a presidenta, foi algo além do que eu ousara imaginar nos meus piores pesadelos.

É irônico que o primeiro ano do golpe de 2016 seja celebrado ao som das repercussões da lista de Fachin e do vazamento das gravações das delações da Odebrecht. A metáfora da República dos Cupins para qualificar o governo de usurpadores que sucedeu a presidenta me foi inspirada pelo filme Aquarius, que estreou na mesma época, e se mostrou praticamente profética.

No premiado filme de Kleber Mendonça Filho, o velho edifício Aquarius, onde se passa a história, é finalmente condenado à destruição por uma infestação de cupins criminosamente provocada. Como no filme, na crise atual não sabemos mais se será possível vencer a cultura política da hipocrisia mantendo de pé o edifício democrático. Na maioria das vezes em que setores expressivos da sociedade brasileira a combateram foi para abraçar projetos abertamente autoritários. E é a repetição da velha história que mais uma vez nos ameaça. A História, decididamente, não é a mestra da vida.

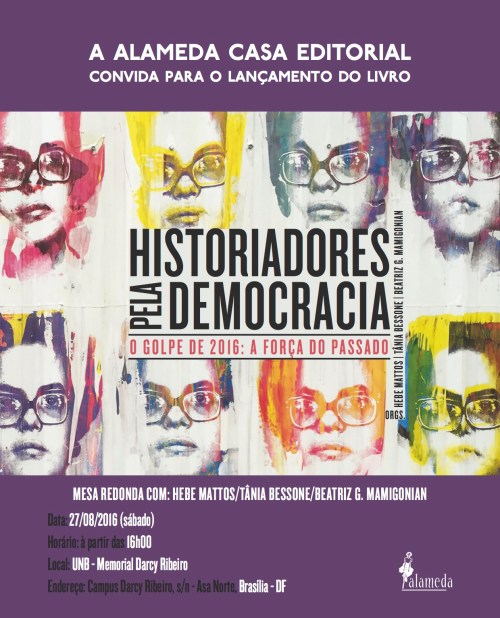

O tema da hipocrisia como cultura política brasileira foi uma das linhas de força que compuseram o livro Historiadores Pela Democracia: o golpe de 2016 e a força do passado, presente sobretudo em textos originalmente publicados aqui no blog e no tumblr historiadores pela democracia. O engajamento politico de historiadores do Brasil colonial e escravista na resistência contra o golpe parlamentar de 2016 se fez a partir de uma percepção clara do sentido reacionário, stricto sensu, de que se revestia a onda de ódio que dava substrato social aos eventos.

Ainda que haja um óbvio fundo factual na força dessas tradições, sempre me insurgi a fazer delas camisas de força insuperáveis, definidas pela gramática da incompletude ou da falta. Estaríamos, nós, brasileiros, condenados à conciliação das elites e à cultura dos privilégios, eternamente mal adaptados à modernidade democrática? Há aí, do meu ponto de vista, toda uma história de conflitos, agências, atualizações e redefinições de tradições a serem mais bem compreendidas e narradas.

Não é surpresa para qualquer pessoa minimamente informada que as relações promíscuas entre empreiteiras e poder público no Brasil remontam aos anos 1950 e se aprofundaram durante a ditadura militar. A divulgação do depoimento de Emilio Odebrecht, apontando o que chamou de “demagogia” da “grande imprensa” brasileira, que teria conhecimento das práticas agora trazidas a público há pelo menos 30 anos, reforça uma vez mais a analogia do momento atual com a retomada do tráfico negreiro após a sua proibição formal pelo primeiro estado nacional brasileiro, em 1831. Apesar disso, não apenas as semelhanças, mas também as diferenças entre os dois contextos, merecem ser ressaltadas.

O artigo 179 da Constituição Monárquica de 1824 reconhecia amplamente os direitos civis de todos os brasileiros, revogava a tortura e o castigo infamante e todos os privilégios hereditários do antigo regime português. Os direitos políticos eram censitários assim como na ordem constitucional inglesa, estadunidense ou francesa do mesmo período. A escravidão ficava mantida como instituição histórica, em nome do direito de propriedade, mas o novo estado se comprometia a interromper o tráfico atlântico e os novos processos de escravização, como então acontecia na República escravista dos Estados Unidos, e também nos impérios coloniais (ainda escravistas) da França e da Inglaterra. Na Constituição brasileira, mais generosa no que se refere à inclusão racial do que a de seus pares escravistas do Ocidente, à exceção da Inglaterra, os libertos não poderiam ser eleitos, mesmo tendo a renda exigida, mas não havia restrições formais aos direitos políticos de seus descendentes. Segundo os liberais da época, no Brasil havia apenas escravos ou cidadãos.

A lei de extinção do tráfico de 1831 não foi aprovada “para inglês ver”, como passou para a história. Muitos lutaram para que fosse implementada, especialmente setores urbanos integrantes da população livre dita “de cor”, maioria no país, que formavam entre os chamados liberais exaltados, grupos que enfatizavam a linguagem dos direitos na sua apropriação do liberalismo histórico.

Mas a lei de 1831 também se tornou alvo de um vigoroso processo de desobediência por parte de setores da classe senhorial que, em nome da liberdade de mercado, e de uma leitura utilitarista do liberalismo, sustentavam a expansão escravista da lavoura cafeeira, que rapidamente se tornaria a base da economia nacional, inserindo com sucesso o novo país no mercado capitalista global em expansão.

A retomada do tráfico atlântico foi o substrato econômico mais importante do movimento político conhecido como Regresso, que alcançou o poder em 1837. Ainda assim, não conseguiram revogar a lei de 1831 (ainda que tentassem), optando por fechar os olhos para seu descumprimento. Como tenho reiteradamente repetido, a hipocrisia generalizada como política de estado nascia ali.

Também o racismo institucional brasileiro se definiria naquele contexto. Uma outra lei, de 1830, proibira a imigração de africanos livres, inaugurando – também pela via da hipocrisia – a institucionalização do racismo no país, que culminaria na prática de silenciar sobre a cor dos brasileiros livres nos documentos oficiais. O racismo à brasileira e a hipocrisia como tradição política têm origens comuns, se não são, a rigor, a mesma coisa.

O medo do espelho, o horror de olhar a própria imagem, como na famosa narrativa do livro O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, pode ser uma boa metáfora para a cultura da hipocrisia na política brasileira nascida junto com nosso primeiro estado nacional.

A lei que colocaria fim ao tráfico atlântico de escravizados, em 1850, sem revogar oficialmente a lei de 1831, o fez com o compromisso tácito das autoridades de manter o silêncio sobre a ilegalidade anterior. Depois dela, cerca de 750 mil africanos continuariam escravizados ilegalmente com a cumplicidade das autoridades imperiais.

Também o silêncio oficial sobre a cor da população livre inaugurado nessa mesma época mostrar-se-ia tradição duradoura na nossa história administrativa e um dos principais alicerces do nosso racismo institucional. A recente experiência democrática brasileira foi capaz, entretanto, de romper com ela, com a aprovação do estatuto da igualdade racial em 2010.

É possível vencer o medo do espelho como projeto político? Enquanto sociedade democrática, seremos capazes de olhar para nossa imagem no espelho, ficar horrorizados com ela, e ainda assim fazer a coisa certa: respeitar as regras do jogo e refundar o país em novas eleições diretas?

Com a divulgação da lista de Fachin, o “compromisso tácito de silêncio sobre a ilegalidade anterior”, que caracterizou o acordo para a aprovação da lei de 1850, pode não se atualizar em 2017.

Também a tentação autoritária – a outra forma frequentemente assumida pelo silêncio/hipocrisia brasileiros – pode não se apresentar como sina?

As culturas de ódio e os perigos da “logaritimização” do debate político, com suas bolhas de comunicação determinadas pelo funcionamento das novas redes sociais, são riscos globais. Ainda assim, o processo de urbanização, a massificação do acesso ao letramento e à cultura audiovisual e mais de 30 anos de experiência democrática construíram um espaço de debate público no Brasil do século 21 de dimensões incomparáveis com as que prevaleceram nos séculos 19 e 20. As virtudes da experiência democrática iniciada em 1988 são incomparavelmente maiores do que os limites éticos do presidencialismo de coalizão, de profundas raízes na tradição política brasileira. São essas virtudes que podem ter tornado os antigos vícios, finalmente, intoleráveis.

Somos hoje uma sociedade culturalmente plural e fragmentada por diferenças políticas que dificilmente serão bem compreendidas se continuarem a ser lidas de forma binária ou maniqueísta.

Novos e velhos atores políticos nem sempre se entendem e veem estupefatos práticas ilegais antes silenciadas serem expostas à luz do dia.

No momento em que finalizo este texto, entretanto, a cultura política da hipocrisia continua a processar seletivamente a difusão de novas informações e a tentar impor aspas ao golpe parlamentar de 2016.

Como de hábito, os mortos assombram os vivos.

Passados Presentes

Passados Presentes