Uma Data Para Refletir e Celebrar/ por Hebe Mattos

O blog conversa de historiadoras não poderia deixar o 13 de maio passar em branco. Desde que combinamos a atual sequência de artigos, programamos, para este domingo, um dossiê com pequenos textos de todas nós refletindo sobre a data. No contexto político atual, porém, refletir sobre este 13 de maio em que se comemora 128 anos da abolição legal da escravidão no Brasil ganhou um significado ainda mais especial.

O título do dossiê vem de um post da historiadora Wlamyra Albuquerque em sua página no facebook, que eu peço licença para citar:

7 homens brancos perfilados no poder. É 13 de maio. Uma multidão rodeava José do Patrocínio. Era 13 de maio de 1888. No ar, o cheiro de canaviais queimados no Recôncavo baiano por ex-escravos apontava o alvo, os senhores brancos poderosos. Ontem, eram só 80 mil com o brilho nos olhos e sangue rebelde nas ruas. A juventude nos lidera. Em 1888, uma multidão gritava que a abolição foi conquista negra. Patrocínio alertava: a bandeira da liberdade está sempre em risco. Hoje é o treze de maio de luta. A bandeira da liberdade segue carregada pela juventude negra, pobre, feminina, LGBT e guerreira. Se a luta é antiga, a batalha é pra hoje: treze de maio de 2016. Fogo nos canaviais!

O post de Wlamyra está compartilhado no grupo Historiadores Pela Democracia. Criado por iniciativa do blog como forma de resistência ao atentado à democracia que estamos vivendo, já conta com mais de mil participantes. Também eu registrei a importância da desobediência civil dos libertos para que o 13 de maio de 1888 acontecesse e me emocionei com uma imagem compartilhada nas redes sociais.

Arte: Moisés Patrício

Mas 13 de maio de 2016 não foi apenas um dia de resistência democrática. Foi um dia de tristeza para todos os brasileiros e, em especial, para os descendentes dos últimos libertos do Brasil, a geração dos 13 de maio. Alguns de seus netos ainda vivos, como Manoel Seabra do Quilombo São José, viram o novo governo interino e ilegítimo interromper com uma canetada a política de titulação de terras quilombolas pelo INCRA. Impossível não evocar uma outra simbologia também fortemente ligada à data da abolição, sua incompletude.

“O 13 de maio marca o fim formal da escravidão no Brasil. Processo cujo desfecho é similar ao que vivemos hoje: rebote conservador depois de maré reformista”, escreveu Ângela Alonso, em outro post.

O 13 de Maio terá sempre múltiplos significados, por isso é uma data tão rica para pensarmos o presente. Dia da maior reforma social e política do Brasil, a aprovação da chamada Lei Áurea tornou ilegal uma instituição infame que estruturou por três séculos a história da colonização portuguesa na América e a construção do primeiro estado nacional brasileiro. O dia 13 de Maio deixou de ser feriado no Brasil, mas se tornou o Dia dos Pretos Velhos nas tradições religiosas afro-brasileiras. Dia de festa, dia de luta contra o racismo, dia de reflexão, dia de celebração.

Treze de Maio também é dia de negro! / por Ana Flávia Magalhães Pinto

A Gazeta de Notícias, em 14 de maio de 1888, informava a seus leitores:

“Reuniram-se anteontem, a convite da Sociedade Cooperativa da Raça Negra, os delegados de diversas corporações de descendentes da mesma raça, a fim de deliberarem sobre os meios de agradecer àqueles que trabalharam para o acontecimento glorioso que, para honra de nossa pátria, completou-se sem a menor perturbação na ordem pública, e resolveram nomear uma comissão executiva dos festejos, que apresentará o programa destes, sendo um deles um Te-Deum na igreja da venerável irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito”.

Efetivamente, para além do que aconteceu no interior do Paço Imperial, não foram poucas as pessoas que se encheram de expectativa sobre o futuro nos dias que antecederam e sucederam o 13 de maio de 1888. Mais do que isso, na contramão de várias versões construídas ao longo do tempo, não foram poucas as mulheres e homens negros que estavam nas ruas ou que foram nelas lembrados como responsáveis pela chegada ao momento da assinatura da lei que extinguia formalmente a escravidão no Brasil. Entre lembrados e esquecidos atualmente, sobressaíam-se Luiz Gama, Ferreira de Menezes e José do Patrocínio, por exemplo.

Arte: Vitor Epifãnio, 2015.

Aspecto central da minha pesquisa de doutorado, o interesse por essa presença negra nas lutas abolicionistas, entretanto, me foi despertado por uma espécie de afirmação da ausência sugerida em falas de pessoas um pouco mais velhas como forte justificativa para a defesa do 20 de Novembro, visto como uma data mais legítima para simbolizar as lutas contra o racismo e a discriminação racial no país. A denúncia da “falsa abolição” – bastante documentada pelo Acervo Cultne − levava muita gente do final do século XX a dissociar aquele ato do governo imperial da ação política negra. Entre os vários registros em que esse discurso aparece, a contar do fim dos anos 1970, destacaria ainda as músicas produzidas por compositores e grupos afros. Martha Rosa Queiroz, na tese em que problematiza a dicotomia entre cultura e política no fazer das organizações negras pernambucanas entre 1979 e 1995, cita uma série de exemplos, entre os quais “Dia de Negro”, música de Zumbi Bahia, para o Bloco Quilombo Axé:

“Irmãos e irmãs assumam sua raça assumam sua cor/ Essa beleza negra Olorum quem criou/ Vem pro Quilombo Axé dançar em nagô/ Todos unidos num só pensamento/ Levando à origem desse carnaval/ Desse bloco colossal/ Pra denunciar o racismo/ Contra o apartheid brasileiro/ 13 de Maio não é dia de negro/ 13 de Maio não é dia de negro/ Quilombo axé, colofé, colofé, colofé, Olorum”.

Em face desse aparente choque de temporalidades, penso que fazer o papel de juiz/a das razões e estratégias adotadas por ativistas negros/as − que naquele momento intentavam promover o desmonte do mito da democracia racial e, ao mesmo tempo, reposicionar o lugar de africanos e seus descendentes na história nacional − não figura como a melhor opção para quem está interessado/a na compreensão das experiências negras numa perspectiva histórica. Sobretudo neste momento em que julgamentos ilegítimos de natureza comum conduzem o país mais uma vez a cenários trágicos.

Afinal, pelo menos ainda é consenso entre historiadores/as que a abolição, seguida de uma série de manobras que inviabilizaram um debate sério sobre a formulação de políticas de apoio ao trabalhador nacional, mantém-se como um tema que desperta interesse justamente por estar repleta de conflitos. Por outro lado, como sabiamente me disse Luiza Bairros, referência do movimento negro e de mulheres negras, numa dessas conversas que impulsionam uma vida inteira: Nós não tínhamos elementos para fazer uma outra leitura do 13 de Maio. A recuperação dessa outra história está nas mãos de vocês que estão chegando às universidades em maior quantidade e num outro cenário – tal como me recordo.

Por isso, neste 13 de Maio de 2016, marcado pela entrega da demarcação das terras dos remanescentes das comunidades quilombolas nas mãos do deputado José Mendonça Bezerra Filho (DEM-PE), agora ministro da Educação e Cultura; e pelo início do Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros (EECUN), na UFRJ, eu preferi alimentar minha aposta de que, em se tratando de história do Brasil, não dá para abrir mão de toda e qualquer experiência de resistência empreendida pelos vários segmentos populacionais subalternizados no Brasil. Sendo assim, não dá para deixar o dia passar em branco, sem dizer que “Treze de Maio também é dia de negro”! E para embalar essa celebração da memória de luta, nada melhor do que os versos de Seu Wilson Moreira e Nei Lopes, em seu “Jongueiro Cumba“: “O dia tanto treze quanto vinte / Avia que o negócio é o seguinte: / Um é feriado novo / O outro é de todo esse povo / Vamos os dois festejar”.

É uma questão política, como insiste o orador/ Por keila Grinberg

“A questão não é de sentimentalidade, é uma questão política, insiste o orador. Com finanças já arruinadas, com uma dívida publica que vai crescendo a passos agigantados, com as fontes de produção ameaçadas, é preciso que os representantes da Nação sejam mais cautelosos. Abra-se o relatório do Ministério da Fazenda, vejam-se os balanços do Tesouro, coteje-se a renda arrecadada nas alfândegas, visto que os nossos tributos consistem quase que exclusivamente em direitos de exportação e direitos de importação. Encontram-se aí lições eloqüentes.”

O orador em questão é o deputado Andrade Figueira. O discurso foi proferido em 9 de maio de 1888. A cautela que ele recomendava? A iminente e imediata abolição da escravidão, grande problema para os lavradores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Melhor ter cautela, argumentava ele, já que dois terços das rendas públicas destas províncias, as mais produtivas do país, eram baseadas no trabalho escravo. “Quer-se agora extinguir tudo isso: já pensou no resultado que este acontecimento acarretará para as rendas públicas?” Andrade Figueira votou contra a aprovação da lei que extinguia a escravidão. Defendia a indenização aos proprietários de escravos. E queria ainda que o governo os ajudasse, criando uma linha de crédito para se adaptarem aos novos tempos do pagamento de salários, não fazendo sofrer, assim, “a produção nacional e as rendas públicas em sua marcha ascendente. Mas querer destruir sem edificar é expor a pátria a um grande perigo!”, alertava Figueira. “É expor o crédito público, que está comprometido por somas importantes nas praças estrangeiras e por contratos solenes com companhias estrangeiras, a azares perigosos.”

Qualquer semelhança entre o nobre deputado e aqueles que hoje defendem retrocessos nas conquistas sociais em nome do equilíbrio nas contas públicas e da defesa dos interesses privados não é mera coincidência. Mas veio o 13 de Maio e a História reservou lugar de honra a Figueira: o esquecimento. Que o destino reservado a seus tataranetos políticos seja o mesmo. Afinal, dentre os membros da Câmara dos Deputados daquele célebre maio de 1888, de quem você já ouviu falar? Andrade Figueira ou Joaquim Nabuco?

Sexta-feira 13 (DE MAIO)/ por Giovana Xavier

São conhecidas as disputas pela memória oficial da abolição da escravatura no tempo presente, disputas estas simbolizadas pela contraposição entre o 13 de Maio, data de assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, e o 20 de Novembro de 1695, dia em que Zumbi, líder do quilombo dos Palmares foi morto lutando pela liberdade sua e dos palmarinos. Tal guerra de narrativas entre o 20 e o 13 iniciou-se em debates travados no âmbito do recém criado Movimento Negro Unificado no fim dos anos 1970, conforme pontuou Ana Flavia Magalhães Pinto em seu post. Particularmente, acho que o 13 de Maio é um dia que também deve ser reconhecido como parte das nossas lutas, afinal de contas a abolição foi feita à base de muita “raça” e ativismo de pessoas negras que recusaram até o fim a condição de escravizadas. Além disso, a despeito de todos os limites e imprecisões que a ideia de liberdade carrega em seu bojo, o 13 representa um marco. Daquela data em diante, as categorias senhor e escravo deixaram de existir do ponto de vista jurídico, embora na prática ainda hoje sejam reatualizadas através de processos de racialziação que naturalizam hierarquias socialmente construídas entre negros e brancos não somente no Brasil, mas em todas as sociedades pós-escravistas. Em meio a esta guerra de narrativas, foi muito significativo ter participado da mesa solene “Fortalecer para Permanecer: Uma permanência estudantil para muito além de moradia e alimentação” do I Encontro de Estudantes e Coletivos Negros Universitários, sediado na UFRJ, justamente no dia 13 de Maio de 2016. Falar com mais de 1.500 jovens negros, com tonalidades de pele, texturas de cabelos, sexualidades, gêneros e classes plurais, leva-nos a pensar que estas juventudes negras têm nos ensinado – na prática – a lutar por sentidos de liberdade que deem conta das nossas experiências como pretxs.

Fonte: Página do EECUN no Facebook

Autônomo e organizado sob os princípios da auto-gestão, o EECUN possui uma estrutura que abarca dezenas de coletivos universitários negros espalhados por todo o Brasil, dentre eles, o respeitado Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus (UFRJ), conhecido por suas articulações entre academia e movimentos sociais como o Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto e também, não menos importante, pelo diálogo horizontal com o Sindicato das Trabalhadoras Terceirizadas da UFRJ, com que as e os integrantes do coletivo como Caroline Amanda Lopes Borges, Nayara Silva e Denilson Souza mantêm estreita relação, fazendo aflorar não apenas sentidos de ativismo que articulam classe, raça, gênero e geração, mas também distinguindo-se das estruturas clássicas dos movimentos estudantis (DCE e Centros Acadêmicos), com pouco espaço para diálogos com as classes trabalhadoras. Na sexta-feira 13 do EECUN, viajei para longe, lembrando-me da Missa da Abolição narrada por ninguém menos que Lima Barreto:

Estamos em maio, o mês das flores, o mês sagrado pela poesia. Não é sem emoção que o vejo entrar. Há em minha alma um renovamento; as ambições desabrocham de novo e, de novo, me chegam revoadas de sonhos. Nasci sob o seu signo, a treze, e creio que em sexta-feira; e, por isso, também à emoção que o mês sagrado me traz se misturam recordações da minha meninice. Agora mesmo estou a lembrar-me que, em 1888, dias antes da data áurea, meu pai chegou em casa e disse-me: a lei da abolição vai passar no dia de teus anos. E de fato passou; e nós fomos esperar a assinatura no Largo do Paço.

Enquanto pensava na narrativa de Lima Barreto, olhava para aquela plateia repleta de estudantes negros, ciosos por darem continuidade à escrita de suas próprias histórias. Saltou-me aos olhos uma delas, com seu casaco preto escrito em letras garrafais brancas “Mães de Maio”, uma referência ao movimento de mulheres que perderam seus filhos em razão da violência policial e da naturalização do genocídio da população negra em São Paulo. Como não pensar nos dizeres no agasalho em conjunto com a frase ostentada na legenda a uma das imperdíveis fotos do encontro?

13 de maio, dia nacional de luta contra o racismo.

Que esse 13 de maio seja lembrado como o dia de luta do EECUN – Encontros Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros.

Um dos grandes passos pra uma verdadeira abolição.

Agora mais do que nunca, precisamos ouvir e aprender com as Mães de Maio quando elas dizem “escrevemos na guerra”. Em tempo: Feliz 13 de Maio!

O 13 de maio e os olhos do mundo/ por Mônica Lima

De um lado e outro do Atlântico se celebrou a assinatura da lei de 13 de maio de 1888. A abolição da escravidão no Brasil foi festejada naquele ano durante vários dias na cidade de Lagos, na atual Nigéria, na África Ocidental. Solenidades com discursos de importantes personalidades, cerimônias religiosas e um grande baile marcaram o início das comemorações oficiais, seguidas por diversas celebrações com queima de fogos, uma sessão teatral, apresentações musicais, um desfile de carnaval e um baile à fantasia. Nas ruas, praças e igrejas de Lagos a população se reuniu para cantar e dançar a abolição da escravidão no Brasil. Diversos jornais locais como o Lagos Observer destacaram e saudaram a lei por meio de artigos e editoriais. Destacaram a importância do fim da escravidão para as populações da África, para a paz e boas relações com o nosso país. Essas e outras histórias que remetem ao significado da lei são narradas, a partir de pesquisa em periódicos lagosianos, na excelente tese de doutorado sobre a comunidade de brasileiros em Lagos recentemente defendida na USP pela historiadora Angela Fileno da Silva.

Não foram somente os africanos a saudar a abolição da escravidão no nosso país. Outros jornais de diferentes partes do mundo, especialmente na Inglaterra, noticiaram a medida e a celebraram, reconhecendo como um marco para um outro Brasil no cenário mundial. Hoje, cento e vinte e oito anos depois, são outros os destaques da imprensa internacional sobre o Brasil. Aparecemos como um país em que um grupo de políticos corruptos fez aprovar sem nenhuma base consistente, num visível e ardiloso golpe, o processo de impeachment contra uma presidenta eleita com 54 milhões de votos e que promovera políticas públicas progressistas e dirigidas à população mais carente – que, no nosso país é sobretudo negra.

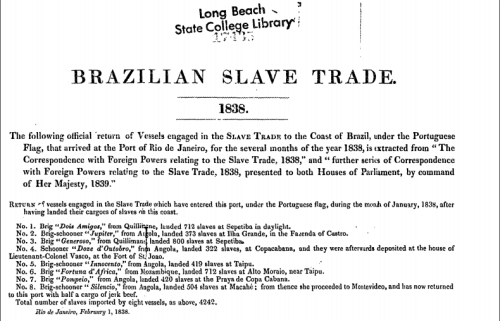

A lei de 13 de maio de 1888 resultou da ação do movimento social abolicionista e da luta de escravizados e de libertos que, com atitudes e argumentos, pressionaram e criaram diversas situações de rebeldia, em ações coletivas e individuais. Fugas, formação de quilombos, rebeliões e campanhas públicas fizeram da abolição uma causa de muitos e um desejo da maioria. Juntamente à campanha internacional abolicionista, tornaram insustentável a continuidade do cativeiro no Brasil. As narrativas das experiências de africanos escravizados que conseguiram a liberdade, quando divulgada nos meios da época, causava comoção e contribuía para aprofundar o forte apelo da onda abolicionista.

Biografia de Baquaqua, africano liberto que quando escravizado foi trazido ao Brasil

Biografia de Baquaqua, africano liberto que quando escravizado foi trazido ao Brasil

Hoje também estamos frente a sérias ameaças aos processos de reconhecimento dos direitos dos quilombolas, herdeiros diretos dessa história de luta pela liberdade. Uma das primeiras medidas do governo Temer alterou os trâmites para o reconhecimento dos direitos de propriedade aos territórios de quilombo – que incluem, em sua acepção mais completa, comunidades quilombolas urbanas como o Quilombo da Pedra do Sal, na zona portuária do Rio de Janeiro. Trata-se de direitos reconhecidos pela Constituição de 1988 – ano do centenário do 13 de maio. Segundo avaliação de historiadores comprometidos com a causa quilombola, há perigo de um retrocesso.

Nesses tempos de ameaça às conquistas negras e populares devemos aprender com os quilombolas que a obtenção da real liberdade resulta de uma luta permanente, e ao mesmo tempo celebrar as conquistas de forma a não esquecer que vale a pena continuar lutando. #VaiTerLuta

Festas de 13 de maio/ por Martha Abreu

Não sei bem os motivos, mas sempre achei que as festas tinham algo muito especial, difícil de explicar quando se é criança. Talvez porque as festas fossem lugares onde todos estavam alegres – ou pareciam alegres (pois eram inevitáveis conflitos); locais de encontro, música e riso. Na minha família e na minha escola, as festas exigiam nossa presença, com o que tínhamos de melhor e de mais bonito. E ainda planejávamos o futuro: as festas do ano que vem sempre seriam melhores! Eu chegava a perceber também que as festas davam o maior trabalho…e não era pequeno o esforço de organizar as comidas, bebidas, musicas, danças e, talvez o mais difícil, a escolha dos convidados. Quem iria? Quem seria barrado? As festas exigiam certa arte política e muitas costuras entre as várias identidades. Quem entrava e quem ficava de fora…

Minha formação, e provavelmente, a de todos nós passou pelas festas. Nos tornamos cariocas, baianos, gaúchos, brasileiros, sambistas, pagodeiros ou jongueiros ali, vivendo os aniversários, casamentos, carnavais, viradas de ano, festas juninas, festas de santo …tantas festas. Dizia minha saudosa amiga Ana Lugão que, brincando o carnaval, cumpríamos nosso dever cívico de tornar nossas filhas brasileiras e cariocas.

Quando cresci, algo aconteceu e minhas memórias das festas começaram a não combinar com o que eu lia. Aprendi na faculdade de História, lendo importantes teóricos, que as festas eram válvulas de escape da realidade, ou lugares para a celebração de tradições conservadoras, em geral católicas. A religião também alienava.

Ainda bem que os tempos mudaram, junto com a historiografia e com os movimentos políticos (será vice-versa?). Os movimentos pela redemocratização, a partir do final dos anos 1970, iriam reconciliar minhas memórias infantis com as novas vivências das festas. A esquerda começou a levar mais a sério as festas, incorporando a alegria e a musica em seus comícios. Não foi mesmo por acaso que escrevi o Império do Divino, festas e cultura popular no Rio de Janeiro, no século XIX, nos primeiros anos da década de 1990. Muita coisa tinha mudado. As festas não eram mais lugar para esquecer e fugir, mas para lembrar, lembrar de pessoas, de histórias e de conquistas; lugar de renovar os encontros e as esperanças. Tornei-me historiadora das festas.

Foi com enorme emoção que, pela primeira vez, assisti as festas do 13 de maio do quilombo de São José da Serra, em 2003 ou 2004, a partir de convite de Hebe Mattos. Ali estavam, e sempre estiveram, todas as possibilidades culturais, políticas e sociais das festas. O jongo marcava a identidade negra e as memórias de um cativeiro, que não podia ser esquecido; a fogueira unia todos, velhos e jovens, com os antepassados; os pretos velhos, abençoavam os participantes e renovavam as energias; as festas teciam solidariedades internas e externas na luta por um futuro melhor, a partir da identidade quilombola, do direito à terra e das ações de reparação. A feijoada trazia alegria ao corpo e à alma. Ali, passado, presente e futuro se encontravam.

Em 2005, o IPHAN considerou o jongo Patrimônio Cultural do Brasil a partir de uma demanda de São Jose da Serra e do Jongo da Serrinha, com o apoio de todos os grupos jongueiros do velho sudeste escravista. Cultura e Festa tornavam-se oficialmente patrimônio e direito, bandeira de luta política para muitas conquistas.

Em pouco tempo, muitas outras festas trilharam esse caminho, que já tinha sido aberto com samba de roda baiano. Tornaram-se Patrimônio Cultural Brasileiro maracatus, cocos, bois, matrizes do samba carioca etc.

Em tempos tão difíceis que se avistam agora, só posso esperar vida longa para as festas!!! Festas que mantenham as esperanças; festas que celebrem memórias de conquistas e direitos! Festas que, como as festas do 13 de maio de São José, não podem ser esquecidas.

Foto:

Foto:

(Foto: Reprodução/Facebook)

(Foto: Reprodução/Facebook) (Foto: Reprodução/Facebook)

(Foto: Reprodução/Facebook) (Foto: Reprodução/Facebook)

(Foto: Reprodução/Facebook)

Passados Presentes

Passados Presentes