As recentes notícias da aprovação, na assembleia legislativa do estado de Alagoas, de uma lei que impede os professores de dar opinião em sala de aula e exige uma postura de “neutralidade” política causaram indignação e medo. Matérias jornalísticas do dia de hoje (02/05/2016) informam que o governador de Alagoas não promulgou a tal lei, perdendo o prazo estabelecido; mas, não há garantias que não seja obrigado a fazê-lo. Projetos com esse mesmo conteúdo tramitam em diversos legislativos estaduais e municipais no nosso país e defendem que qualquer trabalho pedagógico que tenha como objetivo estimular um pensamento crítico deve ser evitado. O que pretendem é retirar do professor a tarefa de educar, ficando apenas com a função de instruir. Foi apresentado no Congresso Nacional no ano passado o projeto de lei 867/2015 que propõe a alterar a lei de diretrizes e bases da educação nacional nesse mesmo sentido, e há interesses em que seja votado.

Tais propostas são defendidas por movimentos que se intitulam escola sem partido e escola livre e que, na verdade, estão distantes de corresponder ao que dizem essas denominações. Estão comprometidos com silenciar, nas escolas e universidades, as discussões sobre temas como diversidade de gênero, liberdade de credo religioso e combate ao racismo. Avançam em sua retórica fundamentalista e politicamente posicionada no campo do retrocesso e da intolerância, contrários às conquistas no campo de direitos humanos que se alcançaram nos últimos anos. Não são em nada imparciais e nem tampouco sem partido, e menos ainda defensores de escolhas livres.

Como diz a letra da canção: há perigo na esquina…

O que está em jogo é a liberdade de ensinar, e sem liberdade não há conhecimento, não há aprendizagem. Não há nada mais ultrapassado que preconizar uma educação que se reduza à instrução, entendida vulgarmente como “passar matéria”. Nenhum lugar do mundo onde se pense seriamente sobre os caminhos da inteligência humana no processo ensino-aprendizagem reconheceria a neutralidade como possível na ciência, na arte ou na técnica. E, para culminar, esses movimentos estimulam o ódio aos professores, acusando-os de manipular, impor ideias e influenciar negativamente condutas e posturas contrárias ao que pregam aquilo que consideram como valores familiares. Incitam denúncias e ações judiciais contra professores que, segundo eles, doutrinariam os estudantes.

Há poucos dias, num dos espaços virtuais de apoio a esses projetos retrógrados, deu-se a exibição de uma retórica de desrespeito, tendo como foco os livros didáticos que trazem conteúdos de história da África e cultura afro-brasileira. Alegam – os seguidores da escola sem partido e similares – que essas leituras estariam fazendo uma doutrinação religiosa ao apresentar divindades e aspectos positivos das religiões de matriz africana no Brasil aos estudantes. Um argumento que traz tamanha demonstração de ignorância e estreiteza de pensamento poderia gerar apenas um olhar de menosprezo se fosse outra a conjuntura no Brasil. Nesse momento, devemos mais que sempre estar atentos e cientes da importância de tomarmos uma atitude.

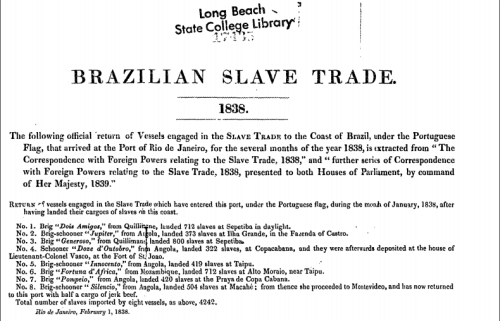

Candomblé e umbanda em livros didáticos/2016 do MEC para o ensino fundamental

Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que estudarem com os livros didáticos/2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos, serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda.

As religiosidades de matriz africana têm uma longa e dolorosa história de perseguição no nosso país. Houve um tempo em que foram proibidas por lei, seus sacerdotes presos, suas casas sagradas destruídas. Esse tipo de ação não se extinguiu com a legislação que veio a institucionalizar os direitos de cidadania aos seguidores de diferentes religiões e a condenar, com base em princípios republicanos e constitucionais, a intolerância – seja em atos ou em discursos. Infelizmente, ainda se têm notícias de atentados contra casas religiosas de matriz afro-brasileira e o desrespeito aos seus féis é uma constante em diversos espaços.

http://www.tudosobrexanxere.com.br/index.php/desc_noticias/centro_de_umbanda_e_incendiado_suspeita_que_seja_criminoso

Tendo suas origens nos corações e mentes negros durante o tráfico de escravizados, a fé trouxe a força necessária para a sobrevivência dessas pessoas e, ao mesmo tempo, contribuiu humanizar aquele mundo violento e desigual. Na experiência religiosa, criaram solidariedades, laços familiares, e imprimiram um sentido às suas vidas, relacionando-se muitas vezes estreitamente com o catolicismo e diversas vertentes cristãs. Casas religiosas de matriz africana agregaram gente de outros mundos e de todos tons de pele, não discriminaram – nem fizeram proselitismo. Seus deuses e espíritos fazem parte da cultura brasileira hoje, estão na nossa identidade, e a tornam mais bela e plural. Podem conviver tranquila e pacificamente com outros credos, já se demonstrou.

http://www.midiagospel.com.br/brasil/caminhada-defesa-liberdade-religiosa-leva-milhares-copacabana

E, da mesma forma, há cristãos de diferentes vertentes que assumem uma postura crítica e defendem o direito de todos escolherem seu caminho religioso e também condenam igrejas que mercantilizam a fé: https://www.facebook.com/Crist%C3%A3o-Protestante-486307198057073/?fref=ts

Sabendo da importância de se educar para combater a intolerância e o racismo, como deixar de trazer os elementos das religiosidades afro-brasileiras para a sala de aula, na fundamental discussão sobre as diferentes matrizes que formam o universo (tão diverso) cultural brasileiro? Como não incluir as lendas e contos da rica tradição oral africana e afro-brasileira nas leituras e histórias contadas para crianças, jovens e adultos que se educam nas escolas do nosso país? Como esquecer os orixás, inquices e voduns, o povo da rua, os espíritos da floresta – entidades que significam tanto para seus fiéis e povoam nosso imaginário, sejamos nós ou não de outros credos, ou de nenhum? Se isso acontecesse, se deixássemos de ler e ouvir essas histórias, seria uma perda, um esvaziamento e um ato de desprezo com relação a uma parte fundamental de nossa própria identidade. Uma violência, afinal.

Além disso, desde 10 de janeiro de 2003 existe uma legislação que tornou obrigatório o ensino de História da África e cultura afro-brasileira em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados do nosso país. Essa lei foi ampliada em 2008, incluindo a história indígena, dos povos originários de nosso território. É uma questão de cidadania.

Na primeira pessoa, falo aos meus colegas professores: coloquem nas mãos dos alunos as lendas de Exu, da Pomba-Gira, que venham histórias com Xangô, Iemanjá e as sagradas folhas da Jurema, e que estas se atravessem com as histórias das festas da Congada e do Divino Espírito Santo, as romarias de Nossa Senhora Aparecida, os relatos dos médiuns, as tradições judaicas e as narrativas bíblicas – que linda a história de Moisés, que tirou seu povo da opressão…. Que venham todos e muitos mais. Certamente não para doutrinar (precisa dizer?), mas para mostrar que o mundo pode ser mais bonito quando é plural e diverso. Afinal, todos têm direito às suas religiões, e conhecê-las em sua (nossa) riqueza cultural é direito nosso. A intolerância mata – especialmente a inteligência.

Como dizem os estudantes de Alagoas: desobedeçam.

https://www.facebook.com/professordesobedecaa/

Passados Presentes

Passados Presentes