Levar uma turma de alunos de graduação para visitar locais de memória do trafico atlântico e da escravidão é sempre uma ótima oportunidade para discutirmos como a história está sendo contada em lugares públicos e memoriais. A abertura da visitação do cais do Valongo, há dois anos, faz parte do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, organizado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para também dinamizar em termos culturais o projeto de reforma urbana da área portuária.

Sem entrarmos nas discussões e polêmicas sobre a reforma do Porto, vale destacar a importância da iniciativa e a divulgação do circuito, em grande parte resultado da renovada presença das demandas dos movimentos sociais, e do movimento negro em especial, na cena pública brasileira. Organizado pela Prefeitura, ele percorre um conjunto de locais marcantes para a memória da cultura afro-brasileira e inclui o Cais do Valongo, os Jardins do Valongo, a Pedra do Sal, o Largo do Depósito e o Instituto Pretos Novos.

Os verbetes sobre o complexo do Valongo, no Inventário dos Lugares de Memória do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil, organizado pelo LABHOI-UFF, permitem uma primeira aproximação com a importância do percurso. É possível percorrê-lo com apoio de guias, ou mesmo individualmente. Há placas indicadoras e explicativas em cada um dos locais de memória. Destacamos, especialmente, as visitas guiadas organizadas pelo Cemitério dos Pretos Novos (25167089), sob coordenação do historiador Claudio Honorato.

O Cais do Valongo foi o principal porto de entrada de escravizados africanos, em um Rio de Janeiro que era a maior cidade escravista do Atlântico, na primeira metade do século XIX. É, portanto, extremamente significativa a iniciativa de recuperação e reconstrução da Herança Africana no seu entorno, ainda mais diante do silêncio que sobre ele recaiu desde que foi encoberto, ainda no século XIX, para dar lugar ao Cais da Imperatriz e às reformas de Pereira Passos. Voltaremos a ele neste blog ao longo das próximas semanas.

Mas, após uma visita de Martha com uma turma de alunos ao circuito, o que primeiro chamou nossa atenção foi o que ainda está pouco valorizado e esquecido. Há ainda muito mais para ser lembrado, visitado e divulgado. Por exemplo, em contraste com a centralidade do cais do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos está mantido, em grande parte, pelos esforços dos proprietários da casa da Rua Pedro Ernesto, 36, Gamboa, Merced e Petroccio. Na Pedra do Sal, já há uma rápida referência ao local de nascimento do samba e, desde dia 23 de maio, uma placa reconhecendo o Quilombo da Pedra do Sal como patrimônio cultural carioca, mas haveria muito mais histórias para contar. Nos Jardins do Valongo, muito bem restaurados, não há qualquer referência à memória negra, apenas às obras do então Prefeito Pereira Passos, em 1906.

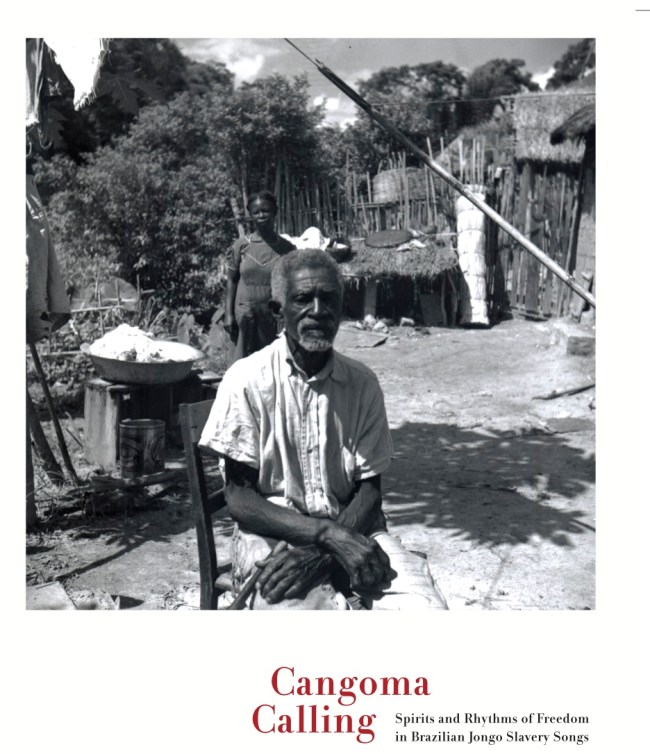

Há muitas outras marcas sobre a vivência de africanos escravizados e seus descendentes na região. Circuitos criativos, como os que Claudio Honorato tem feito, em torno do complexo do Valongo, podem recriar a memória de vivências da velha “Pequena África”, como a denominou Heitor dos Prazeres em princípios do século XX. Dos Jardins do Valongo, por exemplo, é possível avistar o Largo do Depósito, hoje Praça dos Estivadores; a Rua Barão de São Felix, local de muitos cortiços e do mais famoso deles – O Cabeça de Porco – espaço de encontro de libertos e imigrantes pobres, que deixariam profundas marcas culturais na história da cidade e que foi destruído por Barata Ribeiro, no início da República. Na Barão de São Felix também se localizava o destacado candomblé de João Alabá, frequentado pelas baianas da Praça Onze e por sambistas como João da Baiana.

Na Pedra do Sal, na base do Morro da Conceição e Largo da Prainha ainda era possível encontrar sedes de cordões e ranchos, casas de zungus, rodas de capoeira e associações e sindicatos de trabalhadores do porto, na sua grande maioria formada por afrodescendentes. Sem muito esforço, podemos usar a imaginação para pensar nas andanças de Elói Antero Dias, o Mano Elói, fundador da Império Serrano, nas primeiras décadas do século XX, visitando blocos carnavalescos, participando de candomblés e das politizadas reuniões da “Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café”, depois de um longo dia de trabalho de estivador no porto.

Para o bom conhecedor da região, mesmo que a população negra, aparentemente, já não seja mais majoritária, sabemos que muito desse passado ainda está presente nas casas de cômodo, que teimam em permanecer, nas sedes de antigos sindicatos de estivadores, que perdem importância, e até mesmo na sede do Afoxé Filhos de Gandhi, que, situado bem ao lado do restaurado Jardim do Valongo, segue sem telhado e praticamente destruído.

Contar a História desses locais em visitas ou nas nossas salas de aula parece ser uma das melhores formas para esse passado não ser esquecido…. Ainda voltaremos a essas visitas em outras conversas. Por enquanto, vale destacar como foi emocionante para todos nós, no momento da visita à Pedra do Sal, a leitura do depoimento recolhido por Roberto Moura, na década de 1980, de Carmem Teixeira da Conceição, mais conhecida como Tia Carmem. Iniciativa inspirada nos roteiros históricos desenvolvidos pelo projeto Santa Afro Catarina, as frases de Tia Carmem bem que mereciam uma bela placa em uma das paredes das antigas construções que cercam a Pedra do Sal:

Tinha na Pedra do Sal, lá na Saúde, ali que era uma casa de baianos e africanos, quando chegavam da África ou da Bahia. Da casa deles se via o navio, aí já tinha o sinal de que vinha chegando gente de lá. (…) Era uma bandeira branca, sinal de Oxalá, avisando que vinha chegando gente. A casa era no morro, era de um africano, ela chamava Tia Dada e ele Tio Ossum, eles davam agasalho, davam tudo até a pessoa se aprumar. (…) Tinha primeira classe, era gente graúda, a baianada veio de qualquer maneira, a gente veio com a nossa roupa de pobre, e cada um juntou sua trouxa: “vamos embora para o Rio porque lá no Rio a gente vai ganhar dinheiro, lá vai ser um lugar muito bom (…)

Foto 1: Encontro da turma com o grupo liderado pelo historiador Claudio Honorato na Pedra do Sal.

Foto 1: Encontro da turma com o grupo liderado pelo historiador Claudio Honorato na Pedra do Sal.

Foto 2: Dos Jardins do Valongo, vista da Barão de São Felix, da Central do Brasil e, no primeiro plano, da Praça dos Estivadores, antigo Largo do Depósito (local de lojas de traficantes de escravos, no inicio do século XIX, e local de encontro dos estivadores, no final do século XIX e início do XX, na União dos Operários Estivadores).

Foto 3: Do Jardim do Valongo, vista do Morro da Providência, chamado de Morro da Favela no início do século XX, e a rua Barão de São Felix, logo em frente.

Fotos Rachel Terto e Luisy Andrade

Passados Presentes

Passados Presentes